どうも、木村(@kimu3_slime)です。

今回は、常微分方程式の比較定理とは、その証明について紹介します。

常微分方程式の比較定理

常微分方程式の比較定理(comparison theorem)

\(T>0\)とし、関数\(u,v : [0,T]\to \mathbb{R}\)がそれぞれ

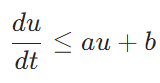

\[\frac{du}{dt} \leq f(u,t)\]

\[\frac{dv}{dt} = f(v,t)\]

\[u(0) \leq v(0)\]

を満たすとしましょう。\(f(s,t)\)は\(s\)について\(t\)によらず局所リプシッツ連続、かつ\(t\)について連続とします(このとき、微分方程式を満たす\(v\)は一意に存在します)。

このとき、\([0,T]\)上で\(u(t) \leq v(t)\)が成り立つ。

仮定の不等号の向きを逆にすると、

\[\frac{dw}{dt} \geq f(w,t)\]

\[w(0) \geq v(0)\]

結論も逆向きの不等号で成り立つ\(w(t) \geq v(t)\)。

例、劣解・優解

証明に進む前に、簡単な具体例を通じて正しそうか考えてみましょう。

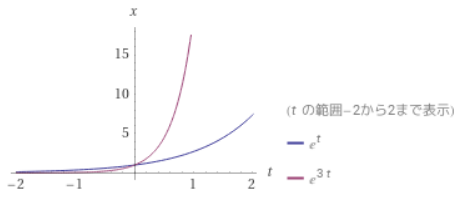

\[\frac{dv}{dt} = 3v\]

という方程式を考えます(\(f(s,t)=3s\))。その解は\(v(t) = v_0 e^{3t}\)です。

\(u\)として\(u(t)= u_0 e^{t}\)を考えると、\(u _0 \geq 0\)のとき、\(\frac{du}{dt} = u \leq 3u \)を満たします。例えば\(u_0 =v_0 =1\)のとき、比較定理の前提を満たします。そして実際、\(u(t) = e^{t} \leq e^{3t}\)は常に成り立ちますね。

方程式と初期条件に大小関係があれば、それがその後も保たれ続けるというのが比較定理です。

\(u\)の増加率は、\(v\)の増加率に比べると常に同じか小さいので、差が覆らないのは妥当な結論に見えます。

微分方程式

\[\frac{dv}{dt} = f(v,t)\]

に対し、微分不等式

\[\frac{du}{dt} \leq f(u,t)\]

の解\(u\)を、劣解(subsolution)と呼びます。逆に、

\[\frac{dw}{dt} \geq f(w,t)\]

の解\(w\)を優解(supersolution)と呼びます。

微分方程式の解、劣解、優解について、\(u(0)\leq v(0) \leq w(0)\)ならば、常に\(u(t) \leq v(t) \leq w(t)\)が成り立つわけです。

証明

では、比較定理を証明していきましょう。次の方針で示します。

- \(u(t) \leq v_n(t)\)となるような解の列\((v_n)\)を構成する

- \((v_n)\)が収束する部分列を持ち、その極限\(v^{*}\)が微分方程式の解となることを示す

- 解の一意性より\(v^{*}=v\)で、\(u(t) \leq v(t)\)が言える

近似列の構成

まず、微分方程式を近似する方程式として、

\[\frac{dv_n}{dt} = f(v_n,t)+\frac{1}{n} \\ v_n(0)=v(0)\]

の解\(v_n\)を考えましょう。

すべての\(n\)に対し、\([0,T]\)上で\(u(t) \leq v_n(t)\)であることを、背理法によって示します。

仮に\(u(t_1) > v_n(t_1)\)である\(t_1 \in (0,T)\)、\(n\)が存在したとしましょう。

すると、\(u(t)=v(t)\)を満たす\(t\)の中で、最大のものとして\(t_2 \in (0,t_1)\)が存在します。\(u(t_2)=v_n(t_2)\)であって、\(t \in (t_2,t_1)\)ならば\(u(t) > v(t)\)です。そこで\(t_2\)における微分係数を考えると、

\[\frac{u(t_2 +h)-u(t_2)}{h}> \frac{v_n(t_2+h)-v_n(t_n)}{h} \]

です。\(h\to 0\)の極限を取れば、不等式は保たれるので、

\[\begin{aligned} & \frac{du}{dt}(t_2)\\ &\geq \frac{dv_n}{dt}(t_2) \\&= f(v_n(t_2),t_2)+\frac{1}{n} \\ &= f(u(t_2),t_2)+\frac{1}{n} \\ &>f(u(t_2),t_2)\end{aligned}\]

です。これは仮定\(\frac{du}{dt} \leq f(u,t)\)に矛盾します。

よって、すべての\(n\)に対し、\([0,T]\)上で\(u(t) \leq v_n(t)\)です。

近似列の収束

こうしてできた関数列\((v_n)\)は、収束する部分列を持ちます。

アルツェラ・アスコリの定理を用いましょう。

アルツェラ・アスコリの定理(Arzelà–Ascoli theorem)

\(K \subset \mathbb{R}^N\)をコンパクト集合、\((f_n)\)を\(K\)上の連続関数列とする。

- 一様に有界:「すべての\(n\)に対し、\(\sup_{x \in K}\|f_n(x)\| \leq M\)」を満たす\(M\)が存在する

- 同程度に連続:すべての\(n\)、\(\varepsilon>0\)に対し、「\(x,y\in K\)が\(\|x-y\|\leq \delta\)ならば\(\|f_n(x)-f_n(y)\| \leq \varepsilon\)」を満たす\(\delta >0\)が存在する

ならば、\((f_n)\)は\(K\)上で一様収束する部分列を持つ。

特に、\(K=[a,b]\)、\((f_n)\)が一様有界かつ微分可能で、導関数\((f_n^{\prime})\)も一様有界ならば、定理の仮定を満たす。

まず、\((v_n)\)は微分方程式の解として\(C^1\)級です。

\(f(s,t)\)の連続性から、\([v_0-1,v_0+1]\times[0,T]\)において最大値\(M\)を持つため、\(|f(s,t)| \leq M\)としましょう。解の連続性より、\([0,t_3]\)上で\(v_n (t) \in [v_0-1,v_0+1]\)となるような\(t_3 \leq T\)が存在します。

微分方程式を積分すると、三角不等式より

\[\begin{aligned} &|v_n(t)| \\ &= |v_n(0)+\int_{0}^t (f(v_n,s)+\frac{1}{n})ds| \\& \leq |v(0)| + \int_{0}^T | M+1|ds\\ &\leq |v(0)| + T| M+1| \end{aligned}\]

となるので、\((v_n)\)は\([0,T]\)上で一様に有界です。また、\(f(s,t)\)は\(s\)について\(t\)によらず局所リプシッツ連続なので

\[\begin{aligned} &|\frac{dv_n}{dt}(t)| \\ &= |f(v_n(t),t)+\frac{1}{n}| \\& \leq L|v_n(t)|+1 \end{aligned}\]

となり、\((v_n)\)が一様に有界であることから、\((\frac{dv_n}{dt})\)も一様に有界です。

したがって、アルツェラ・アスコリの定理より、\((v_n)\)は一様収束する部分列\((v_{n_j})\)を持ちます。その極限を\(v^{*}\)としましょう。

一様収束しているならば、極限の順序交換、\(n\)の極限と微分の極限の順序交換が可能です。

\[\begin{aligned} & \frac{dv^{*}}{dt}(t) \\ &= \lim_{j\to \infty} \frac{dv_{n_j}}{dt}(t) \\&= \lim_{j\to \infty}(f(v_{n_j},t)+ \frac{1}{n_j}) \\&= f(v^{*},t)\end{aligned}\]

となるので、\(v^{*}\)は微分方程式\(\frac{dv}{dt} = f(v,t)\)の解です。

結論の確認

仮定より、微分方程式\(\frac{dv}{dt} = f(v,t)\)の解は一意なので、\(v^{*}(t)=v(t)\)です。

また、最初のステップより\(u(t) \leq v_{n_j}(t)\)なので、極限を取れば\(u(t) \leq v^{*}(t) = v(t)\)が成り立ちます。よって、結論が示せました。

不等号を逆にした結論について、

\[\frac{dw}{dt} \geq f(w,t)\]

を満たし、\(v(0) \leq w(0)\)であるような\(w\)を考えましょう。\(u :=-w\)と置くと、

\[\frac{du}{dt} = -\frac{dw}{dt} \\\leq -f(w,t)=-f(-u,t)\]

です。また、\(u(0) = -w(0) \leq -v(0)\)であり、

\[ \frac{d(-v)}{dt} = -f(v,t)\]

が成り立っています。\(F(s,t):=-f(-s,t)\)と置けば、\(F(u,t)=-f(-u,t)\)、\(F(-v,t)=-f(v,t)\)という関係です。

したがって、既に示した比較定理から、\(u(t) \leq -v(t)\)です。すなわち、\(w (t) \geq v(t)\)が言えました。

以上、常微分方程式の比較定理とは、その証明について紹介してきました。

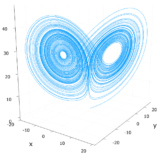

この比較定理はグロンウォールの不等式の不等式を示すために使えて、グローバルアトラクターの存在証明や時間大域解の存在を示すための基礎となっています。

未知の微分方程式の解の大きさを、不等式によって既知の微分方程式の解と比較できるのは便利ですね。

木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。

Evans, Lawrence C.(著)

¥16,299 (2022-08-19時点)