どうも、木村(@kimu3_slime)です。

今回は、各点連続、一様連続、リプシッツ連続の違いを題材として、イプシロンデルタ論法について紹介したいと思います。

目次

各点連続、一様連続、リプシッツ連続の違い

各点連続、一様連続、リプシッツ連続の定義

高校数学の微積分の分野では、しばしば連続な関数や微分可能な関数を考えます。

実は、連続関数といっても、細かく見ると連続性の「強さ」に違いがあるのです。例えば、\(f(x)=\frac{1}{x}\)、\(g(x) = \sqrt{x}\)、\(h(x) = |x|\)は違った連続性を持ちます。それが以下で紹介する定義です。

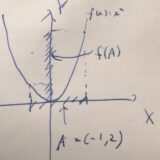

\(A \subset \mathbb{R}\)、\(f :A \to \mathbb{R}\)としましょう。

\(f\)が\(A\)上で(各点)連続(pointwise continuous, continuous everywhere)であるとは、すべての\(x \in A\)とすべての\(\varepsilon >0\)に対し、「\(y\in A\)が\(|x-y|<\delta\)を満たすならば\(|f(x)-f(y)|<\varepsilon\)」を満たす\(\delta >0\)が存在することです。これはすべての\(x \in A\)に対し、\(\lim _{y\to x}f(y) =f(x)\)の言い換えです。

\(f\)が\(A\)上で一様連続(uniform continuous)であるとは、すべての\(\varepsilon >0\)に対し、「\(x,y\in A\)が\(|x-y|<\delta\)を満たすならば\(|f(x)-f(y)|<\varepsilon\)」を満たす\(\delta >0\)が存在することです。

\(f\)が\(A\)上でリプシッツ連続(Lipschitz continuous)であるとは、「すべての\(x,y \in A\)に対し、\(|f(x)-f(y)|\leq L |x-y|\)」を満たす\(L \geq 0\)が存在することです。

一般論として、有界閉集合上において、連続微分可能な関数(\(C^1\))はリプシッツ連続、リプシッツ連続な関数は一様連続、一様連続な関数は各点連続であることが知られています。

\(C^1, \mathrm{Lip}, \mathrm{UC} ,C\)をそれぞれ連続微分可能、リプシッツ連続、一様連続、各点連続な関数のなす集合とすると、\(C^1 \subset \mathrm{Lip}\subset \mathrm{UC} \subset C\)と表せます。

しかし、その逆は一般に成り立ちません。それを示す例を通して、これらの定義が意味するところを感じてみましょう。

各点連続であるが一様連続ではない例

逆数関数\(f(x)=\frac{1}{x}\)を開区間\((0,1)=\{x \in \mathbb{R} \mid 0<x<1\}\)上で考えましょう。

\(f\)は\((0,1)\)上で各点連続です。

\(x \in (0,1), \varepsilon > 0\)とします。\(\delta >0\)の選び方を決めるために、式変形をしてみましょう。\(x,y \in (0,1)\)のとき、

\(\begin{aligned} |f(x)-f(y)|&= |\frac{1}{x}-\frac{1}{y}| \\ &= |\frac{y-x}{xy}| \end{aligned}\)

です。分子\(|y-x|\)は小さくできます。分母は\(y\)を含んでいますが、\(\delta \)は\(x\)に依存して良いものの、\(y\)に依存して選んではいけません。\(y\)を\(x\)によって評価しましょう。

三角不等式より\(||x|- |y||\leq |x-y|\)なので、\(|x-y| < \frac{|x|}{2}\)という条件をつければ、\(-\frac{|x|}{2} < |x| -|y|< \frac{|x|}{2}\)、特に\(\frac{|x|}{2}< |y|\)となります。

そこで、\(\delta = \min\{\frac{\varepsilon x^2}{4},\frac{|x|}{2}\}\)と置きましょう。すると、\(|x-y|< \delta\)ならば、

\(\begin{aligned} |f(x)-f(y)| &= |\frac{x-y}{xy}| \\ &\leq 2\frac{|x-y|}{x^2} \\ &\leq \frac{2}{x^2} \frac{\varepsilon x^2}{4}\\ &< \varepsilon\end{aligned}\)

が成り立ち、連続であることが示せました。

\(f\)は\((0,1)\)上で一様連続ではありません。

各点連続の証明では、\(\delta >0\)を考える点\(x\)に依存して選びました。一様連続の定義では、\(\delta\)は\(x\)に依存せず選ばなければなりませんが、この例ではそれが不可能です。

一様連続の否定は、「すべての\(\delta >0\)に対し、「\(|x-y|< \delta\)かつ\(|f(x) -f(y)| \geq \varepsilon\)」を満たす\(x,y \in A\)が存在する」ような\(\varepsilon >0\)が存在することです。

参考:述語論理、量化子とは:全称記号(∀)と存在記号(∃)、数学における例と否定

つまり、変数の変化\(|x-y|\)をどれだけ小さくしても、値の変化\(|f(x)-f(y)|\)が一定以上になる、ということが一様連続でないことです。\(f(x)= \frac{1}{x}\)においてこの状況が起こるのは、変化が大きくなる原点付近と予想できますね。

\(\varepsilon ,x,y\)の選び方を決めるために、式を変形してみましょう。\(x = \delta, y= \frac{\delta}{2}\)としてみると、\(|x-y|= \frac{\delta}{2} <\delta\)を満たし、

\(\begin{aligned} |f(x)-f(y)| &= |\frac{x-y}{xy}| \\ &= \frac{\frac{\delta}{2}}{ \frac{\delta ^2}{2}} \\ &= \frac{1}{\delta}\end{aligned}\)

です。\(\delta\)が小さい時(\(0< \delta <1\))、この値は\(1\)より大きくなります。

\(\delta \geq 1\)のときは、\(x= \frac{1}{2},y = \frac{1}{4} \)とでも選べば、\(|x-y|= \frac{1}{4} \leq \delta\)であり、

\(\begin{aligned} |f(x)-f(y)| &= 2 \\ &\geq 1 \end{aligned}\)

です。

よって、\(\varepsilon = 1\)とすれば、すべての\(\delta >0\)に対し、\(|x- y| < \delta\)かつ\(|f(x)-f(y)| \geq \varepsilon\)を満たす\(x,y \in (0,1)\)が存在することがわかりました。

どんなに変化\(|x-y|\)が小さかったとしても、値\(|f(x)-f(y)|\)が\(1\)以上変化してしまうような点があることが、\(\frac{1}{x}\)が一様連続でないことの意味です。

ちなみに、\(0\)を含まない有界な閉区間で考えれば、\(f\)は一様連続になります。

一様連続ではあるがリプシッツ連続ではない例

平方根関数\(g(x) = \sqrt{x}\)を閉区間\([0,1]\)上で考えましょう。

\(g\)は\([0,1]\)上で一様連続です。

まず、関数の値を都合よくなるよう評価してみます。\(x \geq y\)と仮定すれば、\(g\)は単調増加であることから\(\sqrt{x} \geq \sqrt{y}\)であり、

\(\begin{aligned} |g(x)-g(y)| &= |\sqrt{x}-\sqrt{y}|\\ &= \sqrt{x}-\sqrt{y} \\ &< \sqrt{y+ \delta}- \sqrt{y} \\ &\leq \sqrt{y}+\sqrt{\delta}-\sqrt{y} \\ &= \sqrt{\delta}\end{aligned}\)

が成り立てば良さそうです。\(y> x\)のときは、入れ替えて同様に示せます。

\(\sqrt{y+\delta} \leq \sqrt{y}+\sqrt{\delta}\)は、2乗の差が\((\sqrt{y}+\sqrt{\delta}) ^2 -( \sqrt{y+\delta})^2 \geq 0\)となることから、平方根を取って示せます。

\( \sqrt{x}<\sqrt{y+ \delta}\)はどうでしょうか。\(x-y \leq|x-y| <\delta\)となるとき、\(x < y+\delta\)となるので、\(x \geq 0\)に気をつけて平方根を取れば、成り立つことがわかります。

よって、任意の\(\varepsilon>0\)に対し、\(\delta = \frac{\varepsilon ^2}{2}\)と置けば、\(|x-y|< \delta\)を満たすすべての\(x,y \in [0,1]\)に対し、

\(\begin{aligned} |g(x)-g(y)| &\leq \sqrt{\delta} \\ &< \varepsilon \end{aligned}\)

が成り立つことがわかりました。

一方、\(g\)はリプシッツ連続ではありません。

リプシッツ連続の式\(\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|}\leq L \)は、点\(x,y\)に依存せず傾きが一定以下であることを示しています。リプシッツ連続であることを示すには、\(L\)は\(x,y\)を使って定めてはいけません。

\(g(x) = \sqrt{x}\)は、原点に傾くほどその傾きが急になり、一定の値で抑えることができません。

リプシッツ連続でないとは、すべての\(L \geq 0\)に対し、\(|g(x)-g(y)| > L |x-y|\)を満たす\(x,y \in [0,1]\)が存在することです。それを示しましょう。

\(L \geq 0\)としましょう。\(L=0\)のときは、\(x =1,y=0\)とすれば\(|g(1)-g(0)|=1 > 0\)が成り立ちます。

\(L>0\)のケースを考えます。関数の値を評価すると、

\(\begin{aligned} |g(x)-g(y)| &= \frac{|(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \\ &= \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\end{aligned}\)

となります。分母を\(L\)を使って評価できれば良いでしょう。\(\sqrt{x}, \sqrt{y} <\frac{1}{2L}\)となるように\(x,y \in [0,1]\)、\(x\neq y\)を選べば、

\(\begin{aligned} |g(x)-g(y)| &= \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \\ &> \frac{|x-y|}{\frac{2}{2L}} \\ &= L |x-y|\end{aligned}\)

となります。具体的には例えば、\(x= \min\{\frac{1}{8L^2},1\},y=0\)とすると、\(x,y \in [0,1]\)、\(x \neq y\)、\(\sqrt{x}, \sqrt{y} <\frac{1}{2L}\)を満たすので、

\(\begin{aligned} |g(x)-g(y)| &> L |x-y|\end{aligned}\)

が成り立つと言えました。

どんなに小さな傾き\(L\)を考えても、平方根\(g(x)=\sqrt{x}\)の傾きがそれより大きくなる2点が存在するわけです。

リプシッツ連続ではあるが微分可能でない例

絶対値関数\(h(x)=|x|\)を、開区間\((-1,1)\)において考えましょう。

\(h\)は\((-1,1)\)においてリプシッツ連続です。

\(L=1\)としましょう。三角不等式より、すべての\(x,y \in (-1,1)\)について、

\(\begin{aligned} |h(x)-h(y)| &= ||x|-|y|| \\ &\leq |x-y|\\&= L|x-y| \end{aligned}\)

となるので。

\(h\)は\(x= 0\)において微分可能ではありません。

微分の定義式(ニュートン商)において、\(x=0\)に関する右側極限が\(1\)、左側極限が\(-1\)なので。

一般論と応用

これまでの例を通して、各点連続、一様連続、リプシッツ連続の違いを感じられたでしょうか。

最後に、これらの性質に関する一般論、応用を紹介しましょう。

関数は、一様連続ならばリーマン可積分であることが知られています。

また、コンパクト集合(有界閉集合)上で各点連続な関数は、一様連続となります(ハイネ・カントールの定理)。これらを合わせれば、有界閉集合上の連続関数は、可積分です。

これらは積分可能性を調べるための簡単な条件です。

\( \begin{aligned}\frac{dx}{dt}= f(x,t) ,\quad x(0)=x_0\end{aligned} \)という常微分方程式は、\(f\)が\(t\)について連続で、\(x\)についてリプシッツ連続ならば、唯一つの解を持つことが知られています(常微分方程式の解の存在と一意性)。

実際、\(f(x)=\sqrt{x}, x(0)= 0\)というリプシッツ連続でない例を考えると、解の一意性は成り立ちません。

今回は紹介しませんでしたが、一様連続とリプシッツ連続の間には、ヘルダー連続(Hölder continuous)という考え方があります。例えば、\(g(x)= \sqrt{x}\)は次数\(\alpha = \frac{1}{2}\)のヘルダー連続な関数です。

以上、各点連続、一様連続、リプシッツ連続の違いを通して、イプシロンデルタ論法について紹介してきました。イメージでいえば、

- 各点連続:各点\(x\)の付近で値の変化が大きすぎない

- 一様連続:値の変化が場所によらず大きすぎない

- リプシッツ連続:2点間のグラフの傾きが場所によらず急になりすぎない

ということです。

これらの微妙な違いを表現するためには、変数や値の変化を\(\varepsilon, \delta\)といった量として捉える必要があります。

学びはじめのうちは、証明をまどろっこしいと思うかもしれません。慣れてくると、関数の変化具合を不等式の評価として捉えているのがわかるでしょう。

木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。

東京大学出版会 (1980-03-31T00:00:01Z)

¥6,160 (コレクター商品)

こちらもおすすめ

述語論理、量化子とは:全称記号(∀)と存在記号(∃)、数学における例と否定